【東洋医学に学ぶ】“7の倍数”で訪れる女性の節目とエイジングケアの始め方

こんにちは、美容薬剤師 佑:Taskです!

みなさんは、ふとした瞬間に「なんだか体が重い」、「肌の調子が前と違う気がする」、そんなふうに感じたことはありませんか?

それ、実は“年齢のせい”だけではないんです。

私たちの身体には、年齢ごとに変化する“リズム”があります。

それをわかりやすく示してくれているのが、東洋医学の古典『黄帝内経(こうていだいけい)』です。

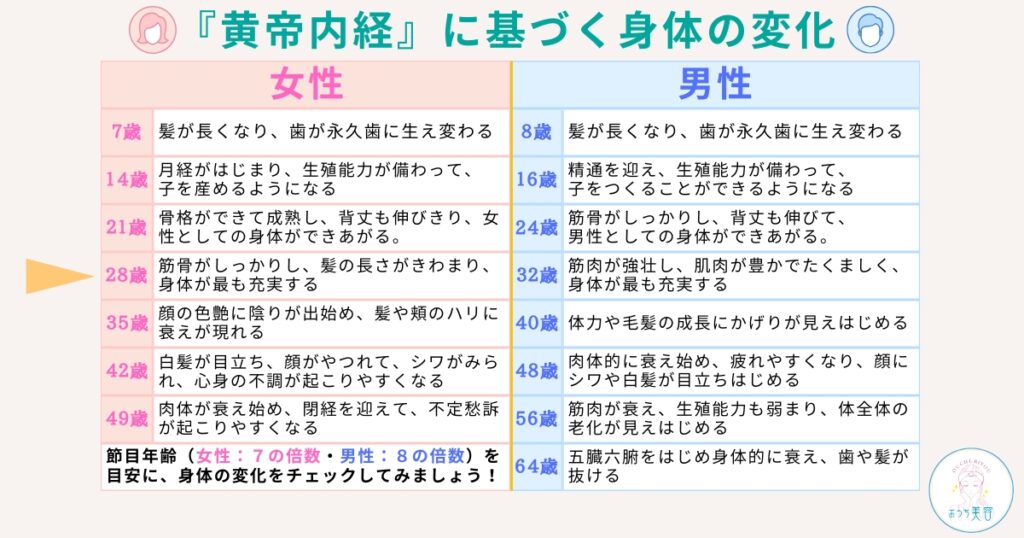

この書には、女性は「7の倍数」、男性は「8の倍数」で身体に節目が訪れると書かれており、肌・髪・体力・心の変化など、今のあなたに起こっていることにもきっとリンクするはず。

今回は、この『黄帝内経』をベースに、女性の身体に起こる加齢とエイジングのメカニズムを読み解きながら、年齢に合ったセルフケアのヒントを、美容薬剤師の視点からお届けします。

「なんとなく不調」が起きやすくなる30代・40代・50代だからこそ、今の自分を知って、ちゃんと向き合うことが大切です。

それでは、さっそく見ていきましょう!

「なんとなくの不調」…実は“年齢の節目サイン”かも?

30歳を頃を境に、多くの女性がこんな変化を感じはじめます:

- 朝起きたとき、体がだるい

- 肌のハリやツヤがなくなってきた

- 髪が細く、抜けやすくなってきた

- 以前より疲れやすく、回復が遅い

- 気持ちが沈みがちで、なんとなくやる気が出ない

これらの変化は「年のせいかな…」と片づけてしまいがちですが、実は、東洋医学ではこうした変化には“訪れるタイミング”があると考えられています。

特に女性の場合、「28歳」「35歳」「42歳」「49歳」など、“7の倍数”で身体の転機が訪れるという教えが、古代中国の医学書『黄帝内経』に記されています。

この教えでは、28歳が女性の身体のピーク。

そこから徐々にエネルギーが下がり始め、35歳を過ぎたあたりから肌の老化や心身の不調が現れやすくなるとされているのです。

もし、この記事を読んでいるあなたが、今感じているその“なんとなくの不調”は、実は「東洋医学的にみてもごく自然な変化」なのです。

でも、ただ落ち込む必要はありません。

この変化のリズムを知ることで、自分に合った年齢別のセルフケアを見つけることができます。

黄帝内経(こうていだいけい)とは?

『黄帝内経』とは今から二千年前に書かれた書物で、「東洋医学(中医学)の教科書」とも言える文献です。医学の師である岐伯(きはく)が、伝説上の帝王:黄帝からの問いに答える形式で、その思想や養生法をまとめたものです。そこには『腎』による「精氣」から見た、「年齢による身体の変化」が記されています。

*養生法:生命力を高めるための方法。健康を維持し、病気を予防する生活方法のことです。

東洋医学が捉える「年齢と身体の変化」

東洋医学では、人の身体の変化は“自然のリズム”とともに巡るものとされ、その基礎理論のひとつに『腎(じん)』の働きがあります。

『腎』は、西洋医学でいう“腎臓”だけでなく、成長・発育・生殖・老化を司り、“生命力を蓄える臓腑”と考えられています。

そして、この腎に蓄えられているエネルギーを「腎氣(じんき)」または「精氣(せいき)」と呼びます。

『黄帝内経』に記された「年齢の節目」

古代中国の医学書『黄帝内経』では、この「腎氣」に基づいた年齢による身体機能の変化が、男女別に細かく記されています。

特に、女性は7の倍数、男性は8の倍数で大きな変化が訪れるとされ、以下のように身体の成熟や衰えのリズムが記されています【画像参照】。

この変化は、まさに現代の女性の身体と照らしても、納得できるものばかり。

例えば、「28歳=ピーク」とされるのは、現代医学でも代謝やホルモンバランスが整っており、肌や身体の状態が最も安定している時期と一致します。

また、35歳を過ぎたあたりからは、『腎』のエネルギーが少しずつ減少していき、体調や美容面に“ゆらぎ”が出てくるようになります。

『腎』が弱るとどうなる?

腎氣が不足してくると、以下のような不調が現れやすくなるといわれています:

- 疲れやすい、朝の目覚めが悪い

- 抜け毛や白髪が増える

- 肌が乾燥しやすくなる

- 生理不順やPMSが悪化する

- 不安やイライラ、気分の落ち込み

- 筋力が低下、姿勢が悪くなる

こうした変化は、まさにエイジングのサインでもあります。

東洋医学的には、「老化」は避けられないものではあるけれど、“緩やかに進めることはできる”とされています。

だからこそ、自分の年齢を一つの節目として、身体と向き合い、「いまの自分に必要なケア」を見極めることが大切なのです。

“年齢のリズム”を味方に、美しく生きる

今回は、中国伝統医学の古典『黄帝内経(こうていだいけい)』から、私たちの身体に起こる「年齢による変化の節目」を紐解いてきました。

◯ 女性は “7の倍数”

● 男性は “8の倍数”

このように、人の身体には年齢とともに訪れる自然なリズムがあると考えられています。

美と健康を維持するために大切なのは、「今の自分の状態を知り、その年齢に合ったケアを選ぶこと」。

すべてを完璧にこなす必要はありません。でも、少し立ち止まって「今の自分には何が必要だろう?」と見つめ直すことは、きっとこれからのあなたに大きな力をくれるはずです。

あなたへ、3つのご提案

- 「自分にとって何が良くて、何が大事なのか?」を考えてみる

- 「長い目で見て、どういう結果を得たいのか」をイメージしてみる

- 「自分が納得した上で、心地よく、続けられそうなもの」を選ぶ

もちろん、ときには“気分や直感”で選ぶのもアリです。

でも、ここまでこの記事を読んでくださったあなたには、“自分だけのモノサシ”を持って、健やかに、そして美しく生きてほしいと願っています。

あなたの本来の美しさと魅力が、これからも輝き続けますように。

LINE公式アカウントでは、身体の節目に合わせたセルフケア情報や限定のお知らせをお届けしています。

\今すぐチェック!/

>> LINEお友だち追加はこちらから!

また、Instagramでは「#美しく生きる人は毎日生まれ変わる」をテーマに発信しています!

>> Instagramフォロー(@ouchi_biyou_com)はこちらから!

気軽にフォローして、今日も“自分らしい美しさ”を育んでいきましょう!